再等等,主网上线就能换套房”

这句曾在 Pi 币社群流传的 “信仰宣言”,如今成了千万用户的自嘲语。2025 年 10 月 8 日

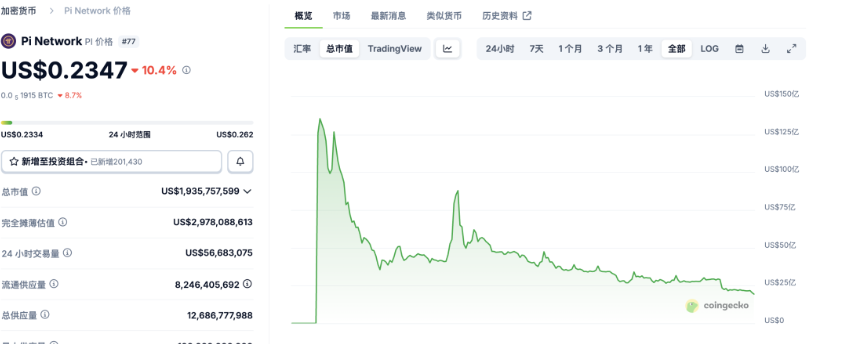

CoinMarketCap 数据显示,Pi 币价格已跌至 0.24 美元,较 2 月主网初期的峰值 2.98 美元暴跌 92%,180 亿美元市值在 8 个月内蒸发殆尽。

这场始于 2019 年的 “手机挖矿神话”,终究还是以泡沫破裂画上了句点。

一、六年上主网之路:从 “斯坦福项目” 到暴跌180 亿美元

Pi 币的崛起,始于一场精准击中普通人 “暴富焦虑” 的营销骗局,

其发展轨迹堪称加密货币圈的 “教科书”。

2019 年 3 月 14 日 “圆周率日”,斯坦福大学博士 Nicolas Kokkalis 团队推出 Pi Network,打着 “手机免费挖矿” 的旗号正式上线。

与比特币需要专业矿机不同,用户只需每天打开 APP 点击 “闪电按钮” 即可 “挖矿”,零成本、低门槛的设定,迅速吸引了第一批尝鲜者。

彼时团队宣称,这是 “让区块链走进大众的普惠实验”。

2020 年 3 月,项目进入测试网阶段,同时推出 “节点计划”,号称要构建去中心化网络。

但所谓的 “节点” 只需普通电脑即可运行,与真正的区块链节点算力相去甚远。

这一年,通过 “邀请好友得更多币” 的社交裂变机制,Pi 币用户量突破千万,韩国、越南等亚洲国家成为主要市场。

2021 年 12 月,封闭主网启动,团队承诺 “开放网络后即可自由交易”,并开始推进 KYC 认证。

但 KYC 审核效率极低,大量用户等待数月仍无结果,更有用户发现提交的身份证、人脸数据疑似被贩卖

上海网警查获的黑产案件显示,800 万 Pi 用户信息被以 20 元 / 套的价格出售。

2024 年底,原计划的开放主网突然推迟至 2025 年 2 月,团队给出的理由是 “等待更多用户完成 KYC”。

此时社群已开始出现质疑声,但 “全球共识价值(GCV)314159 美元 / 枚” 的虚假传言仍在发酵,不少用户抵押房产加仓。

2025 年 2 月 20 日,开放主网终于上线,Pi 币价格短暂冲高至 2.98 美元,市值达 200 亿美元。

但就在用户以为 “暴富成真” 时,标记为 “核心团队” 的钱包地址突然抛售 2.4 亿枚代币,48 小时内价格暴跌 65%,崩盘序幕正式拉开。

二、商业模型拆解:没有技术的 “空气币”,靠什么发展千万人?

Pi 币的商业逻辑,本质是 “传销式拉新 + 数据贩卖 + 代币炒作” 的三重骗局,所谓的 “区块链创新” 不过是遮羞布。

1. 核心模式:“零成本挖矿” 包装的裂变

Pi 币摒弃了比特币的 PoW 共识机制,采用改良版恒星共识协议(SCP),但所谓的 “手机挖矿” 根本不具备区块链的核心价值

既不参与交易验证,也不维护网络安全,仅是 APP 内的数字计数游戏。其真正的增长引擎是 “邀请奖励”:

普通用户(先锋)邀请 1 人可额外获得 25% 挖矿收益; 组建 “安全圈”(邀请 5 人)可提升挖矿速率至 3 倍; 发展 100 人以上团队可成为 “大使”,享受团队挖矿收益的 15%。

这种结构,让 Pi 币在 6 年内积累了 5000 万注册用户,但其中有效用户不足 500 万,大量账号为重复注册或机器人账号。

2025 年 8 月,中国网信办明确将其定性为 “风险项目”,直指其 “以拉新奖励构建层级,靠后入者资金支撑虚假价值”。

2. 盈利路径:数据贩卖与代币收割双管齐下

Pi 币团队从未公开过融资信息,但前高管 McPhilip 在法庭文件中揭露,2019-2020 年通过股权协议筹集的 2000 万美元

被创始人用于豪华游艇派对等私人消费,而非技术开发。

除此之外,其核心盈利来自两处:

数据变现:KYC 过程中强制收集用户身份证、人脸、银行卡等敏感信息,仅 2025 年查获的黑产案件就涉及 800 万用户数据,按黑市价格估算,团队通过数据贩卖获利超 1.6 亿元;

代币抛售:团队持有 35% 的 Pi 币(约 350 亿枚),通过控制解锁节奏拉高出货。2025 年 5 月至 10 月,核心钱包累计抛售 12 亿枚代币,套现超 10 亿美元。

3. 生态架构:80 个 “僵尸 DApp” 撑不起的价值故事

为掩盖 “空气币” 本质,Pi 团队宣称构建了 “覆盖支付、医疗、物流” 的生态系统,拥有 9120 个 AI DApp。但实际情况是:

所谓的 “线下支付场景”,仅在台湾 200 家商户开展过短期促销,1 Pi 币兑换 25-30 新台币的价格仅维持 3 天便无以为继; 80 个主网应用多为工具类测试项目,无实际用户和营收,“Pi Health” 等医疗应用甚至因数据造假被监管约谈; 2025 年 8 月推出的 1 亿美元生态基金,资金去向完全不透明,被质疑为 “用虚假承诺延缓”。

三、数据流水透视:180 亿市值蒸发的真相

Pi 币的崩盘并非偶然,从关键数据的异动中,早已能窥见泡沫破裂的必然。

1. 价格与市值的 “自由落体”

数据显示,主网上线后流通量从 67 亿枚增至 80 亿枚,膨胀 20%,但需求却断崖式下跌

OKX 平台 Pi 币市场深度仅 3.3 万美元,百万级交易即可引发价格雪崩。更讽刺的是,平台显示的 3.28 亿美元日交易量中,真实交易不足 10%,其余均为刷单造假。

2. 团队与用户的 “行为背离”

区块链浏览器数据暴露了残酷真相:

团队抛售:2025 年 2 月至 10 月,12 个核心团队钱包累计转出 12 亿枚 Pi 币,其中 2.4 亿枚在价格高点 2.3 美元抛售,套现 5.52 亿美元;

用户恐慌:持有量低于 1000 枚的散户在主网暴跌 24 小时内减持 63%,持有量 1 万枚以上的 “大户” 则通过场外交易悄悄离场;

活跃假象:官方宣称 1800 万用户通过 KYC,但主网活跃钱包仅 86 万个,占比不足 5%,且 90% 的钱包近 30 天无任何交易。

3. 技术与合规的 “双重失守”

Pi 币的技术缺陷早已注定其结局:采用的改良版 SCP 协议交易速度仅 1000TPS,远低于以太坊的 1500TPS,多次出现网络拥堵导致交易失败。

而合规层面,全球已有 17 个国家将其列为 “未合规加密资产”,中国、韩国等明确禁止其交易,主流交易所币安、Coinbase 始终拒绝上线。

四、梦碎之后:千万用户的维权与警示

“当初拉着全家挖矿,现在连孩子的学费都凑不齐。”

广州用户刘先生的遭遇并非个例。

他 2022 年抵押 5 套拆迁房,通过场外交易买入 100 万枚 Pi 币,如今资产从 298 万美元缩水至 24 万美元,全家挤在出租屋度日。

目前,全球已有超 10 万用户组建维权群组,越南用户因数据泄露提起集体诉讼,中国多地警方接到相关报案,累计查获涉案资金超 2 亿元。

但 Pi 团队始终沉默,创始人 Nicolas 与范成雕因婚姻纠纷和资金挪用指控互相推诿,前高管 McPhilip 的法庭证词成了唯一的突破口。

这场闹剧给所有投资者敲响警钟:当一种 “加密货币” 靠拉新奖励扩张、靠虚假宣传维持价值、靠隐瞒缺陷拖延时间,它从来不是投资标的,而是精心设计的骗局。

所谓的 “零成本暴富”,本质是用时间和信任换取被收割的资格。

如今,Pi 币 APP 仍能打开,那个熟悉的 “闪电按钮” 还在闪烁,但点击它的人越来越少。

180 亿市值蒸发的背后,是千万家庭的血汗钱,更是对 “一夜暴富” 幻想的沉重打击

在加密货币的世界里,从来没有免费的午餐,更没有不劳而获的神话。